第260回

霧ヶ峰高原 / Kirigamine Plateau

October 21, 2020

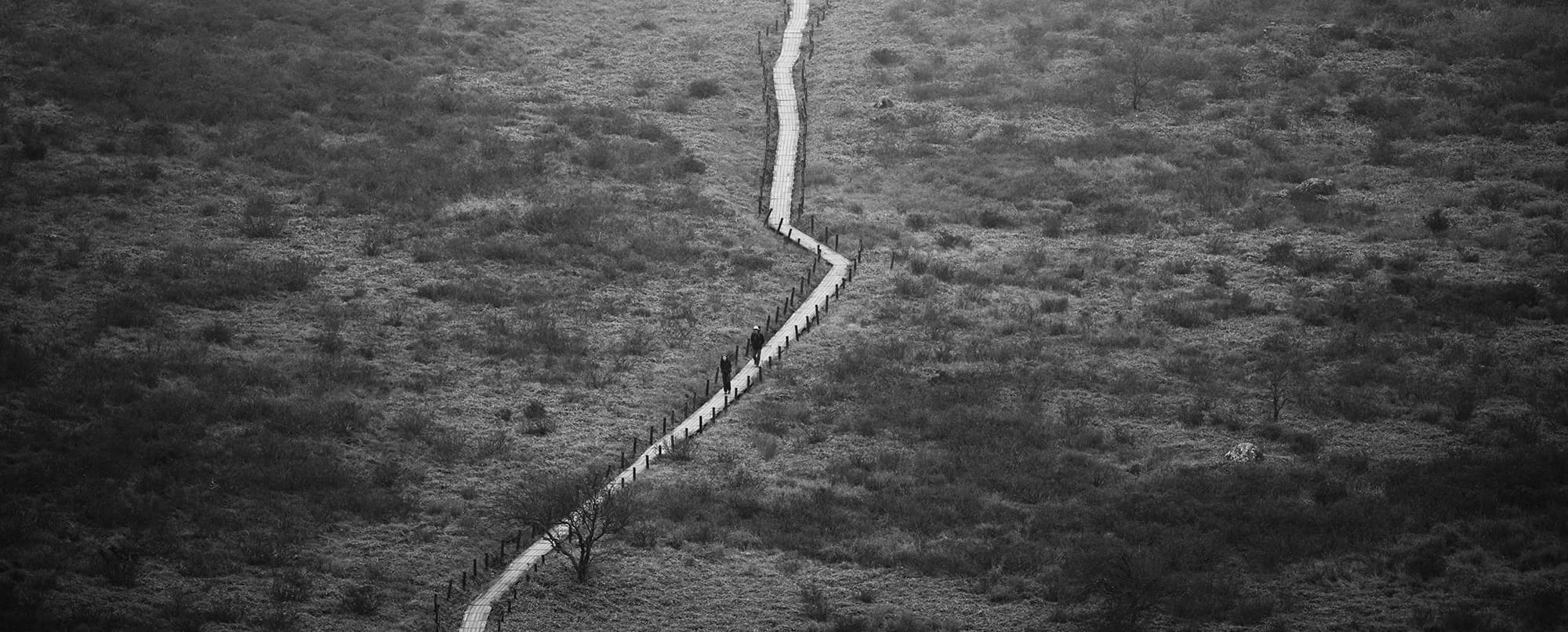

長野県の中央部に位置する霧ヶ峰を構成する山のひとつである標高1,836mの蝶々深山(ちょうちょうみやま)から、車山湿原に敷かれた木道を見下ろす。明け方から霧ヶ峰高原は霧に包まれていたが、8時を過ぎた頃から切れはじめた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 100-400mm F5.6.3 DG DN OS

10月2週目の水曜日、長野県の中央部に位置する霧ヶ峰高原を歩いた。140万年ほど前、今の霧ヶ峰一体は激しい火山爆発が繰り返され、大きな火山が存在した。そして、火山活動の終わり頃の大爆発により、今の車山付近の東にあった山頂付近が吹き飛ばされたと考えられている。爆発後、雨風等により山は削り取られ、現在のようななだらかな形になった。霧ヶ峰高原は、東の車山(1,925m)から西の鷲ヶ峰(1,798m)まで東西10kmに広がる標高およそ1,500mから1,900mの溶岩台地で、溶岩がせき止められて湿原ができはじめた。高原を歩いた当日、夜明け前に諏訪ICから中央自動車を降りて山道を上った。山道は途中から霧に包まれ、標高1,802mの車山肩駐車場に朝の5時前に到着した。まだ真っ暗だったので車の中で明るくなるまで待機し、日の出時刻に車から出てカメラリュックを背負いトレイルに出た。駐車場には3台の車が停まり、私より5分ほど前に二人組の男性が鈴を鳴らし霧の中へ消えて行った。当初、車山肩から霧ヶ峰の最高峰である標高1,925mの車山を登り、それから高原を反時計回りで歩くつもりだったが、濃霧のため車山登頂は諦めて高原を歩くことにした。霧ヶ峰高原では、明け方に諏訪湖からの上昇気流により水蒸気が急激に冷やされ凝結し霧が発生する。これは水蒸気を多く含んだ空気が、諏訪湖よりも1,000m標高が高く、気温が低い霧ヶ峰高原に運ばれる為だ。

はじめて来た霧ヶ峰高原はその名の通り霧に包まれ、車山肩の駐車場から歩きだす方向は即座には決められなかった。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

気象学上で水平視程が200m未満の霧を「濃霧」と呼ぶそうだが、正に濃霧だった。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

車山湿原に出て1時間、濃霧から霧に変わり周辺が見えるようになった。霧ヶ峰高原には、枯れた植物が分解されずに泥炭となって、水面より高く泥炭層が成長した高層湿原と呼ばれる特殊な湿原があり、ここもそのひとつ。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

葉が紅葉していたレンゲツツジの枝に付いた雫にフォーカスした。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art

木道を覆うように生息している笹が霧に濡れて光っていた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 45mm F2.8 DG DN | Contemporary

140万年ほど前、激しい火山活動があったと考えられる火山の斜面は車山湿原となり、溶岩が点在する。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 45mm F2.8 DG DN | Contemporary

車山への分岐点まで来ると東の空が明るくなってきた。霧の中車山に登っていたと思ったら、ここへ下りて来ていた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

標高1,836mの蝶々深山が見えてきた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art

車山の頂上はまだ霧に覆われていたが、紅葉した斜面が見えてきた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary

木道脇に赤く紅葉したハクサンフロウの葉を見かけた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO | Art

濃霧に包まれた車山湿原から蝶々深山へ登ると車山はまだ霧に包まれていたが、周辺の様子がよく見えた。高原では珍しい鋭い岩が並んでいる物見岩からは、緩やかな下りを経て森の中に入った。森から出て小屋のある分岐点まで来ると、八島ビジターセンター駐車場方向には行かず、御射山・沢渡方向へ進んだ。1万年かけて堆積したと考えられている古い高層湿原の八島ヶ原湿原の東側を歩いたが、直径約1kmの湿原の様子はよく見えなかった。後で分かったが、八島ビジターセンター駐車場方向へ行けば、木道で八島ヶ原湿原を歩けたので、ここの区間は悔いが残った。

沢渡との分岐点まで来ると、これから登る蝶々深山がクリアーに見えた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

標高1,836mの蝶々深山の頂上は、360度のパノラマが見渡せる平らな広場。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

蝶々深山の頂上から登って来たトレイルを振り返る。車山はまだ霧に包まれドラマチックな光景だった。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

標高 1,780mの物見岩。ここからの見晴らしも良かった。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

茎が斑を帯び、マムシの皮膚模様に似ているのでその名で呼ばれるようなったマムシグサ。

この有毒植物は秋に赤い実を付けるので、森の中ではよく目立っていた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 45mm F2.8 DG DN | Contemporary

湿原の上は歩けなかったが、湿原の東は沢山のススキが生息し、秋風に吹かれながらの気持ちのいいハイキングコースだった。中世に諏訪神社下社の神事が行われ、鎌倉時代には全国の武士達が集まり流鏑馬(やぶさめ)などの奉納行事が行われた旧御射山遺跡(もとみさやまいせき)からの景色は、この日初めて強い陽光が差し見事な秋景色だった。そこから沢を渡り、秋色に染まりはじめた森を越え、スタートした車山肩までは結構な登り道となった。山道ですれ違ったカメラを持った男性が、「目の前に入って来る風景がどんどん変わるからレンズ交換が大変ですね。」と話しかけてきた。

八島ヶ原湿原の東側は沢山のススキが生息し、秋の気配を感じて歩く。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 100-400mm F5.6.3 DG DN OS

八島ヶ原湿原の東側は沢山のススキが生息し、秋の気配を感じて歩く。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

沢を渡ると紅葉したヤマドリゼンマイとススキが輝く秋の景色があった。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art

カメラを持った男性が急な山道を下って行く。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

スタートした車山肩までもう少しの地点はかなりの登りだった。

そしてこの日はじめて青空が東の空に見えた。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

車山肩に戻り、朝は見えなかった車山湿原と蝶々深山を眺める。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

スタートした車山肩に戻り、5分ほど腰を下ろして休憩した後、濃霧のため登らなかった車山へ登ったが、日本の百名山に数えられる標高1,925mの車山の頂上からは雲が邪魔をして、近くの八ヶ岳も見えなかった。

厚い雲が出てきたので車山の山頂まで急いで登った。

白い気象レーダーが白い雲の中に隠れてしまいそうだった。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

日本の百名山・霧ヶ峰の最高峰、標高1,925mの車山山頂にあることから「天空の社」として親しまれてきた車山神社。晴れていれば鳥居越しに富士山も見える。

【使用機材】 SIGMA fp, SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art

この日出会った光景を動画でも撮影した。

この日の朝、霧ヶ峰高原は霧に包まれ、その名前のイメージに合う光景が撮れた。午前中10時過ぎから2時間近く晴れ間もあり、輝く草紅葉も撮れた。八島ヶ原湿原の木道を外したのは残念だったが、まずまずの一日となった。車山から下山すると風が強くなり気温が急に下がりはじめた。予報通り天候が崩れはじめ、帰り道、諏訪ICから中央自動車に乗ると大粒の雨が降り出した。台風前の草紅葉の高原に来られて良かったと思った。